わたしとアルベルゲ

【第2回】El Camino 僕が歩いた1600km

芳賀言太郎

第二話 巡礼路の洗礼

- 2012/8/23(Thu) Lu_Puy ~ Saint-Privat d’Allier (23.9km)

- 2012/8/24(Fri) Saint-Privat d’Allier ~ Saugues (19.2km)

- 2012/8/25(Sat) Saugues ~ Le Sauvage (19.0km)

- 2012/8/26(Sun) Le Sauvage ~ Saint-Alban-sur-limagnole (10.2km)

- 歩いた総距離:63.3km

ル・ピュイのカテドラルの薄暗い内部階段を下りて外に出る。振り返るとどことなく異国情緒の感じられるファサード。白と黒のストライプのアーチが私を巡礼へと送り出す。ル・ピュイ・アン・ヴェレーは火山地帯特有の極めて独特な地形を持ち、キリスト教以前から聖地とされていた。もともとはケルト人の地であり、ドルイド教の聖地であった。ドルイド教は全ての自然に神(精霊)が宿っていると考える自然信仰である。ル・ピュイの岩も精霊が宿る岩として崇められていたようである。この地の信仰がドルイド教からキリスト教に変わっても、人々のこの岩への思いは変わらなかった。そして、962年に礼拝堂がその上に造られた。ル・ピュイのゲニウス・ロキ(土地の霊)は宗教を超えて、多くの人々の信仰を受け入れてきたのである。

また、ル・ピュイのノートルダム大聖堂の「黒い聖母子像」も、古くから多くの巡礼者をこの地に集めてきた。そうした要素が複合的に絡まり合い、古くからル・ピュイは、様々な宗教意識の重層的な堆積地であった。

ル・ピュイが1096年に始まる第一回十字軍の集結地となったことも、この地が「聖地」であったことと無縁では無いだろう。兵士たちはイスラム勢力に奪われた東の果ての聖地奪回のため、ここからエルサレムに向かった。そして、巡礼者たちは西の果ての聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラを目指して出発したのである。サンティアゴ巡礼の初期の実行者として、公式に記録に残されている名前は、9世紀のル・ピュイの司教ゴデスカルクである。十字軍出発の地、そして、サンティアゴ巡礼の起点としてル・ピュイは古来より重要な町であり、それは現在も変わることはない。

カテドラルを出発し、巡礼が始まった。普通ならこれから始まる冒険に心を踊らせる映画の主人公のような気持ちで歩き始めるのだろうが、私の場合はそんな高揚した気持ちでは決してなかった。そんな感情からは正反対であり、むしろテンションは下がっていたというのが正直な気持ちであった。

10時間以上のフライト、電車の乗り継ぎ、そして野宿など考えればいろいろな理由があるが、決定的だったのはル・ピュイの宿での食事がひどかったことだ。それに加え、オーナーがあまり親切ではなかった。ディナーは冷めた料理がテーブルの上に置いてあるだけ。勝手に食べろということか。正直、このフランスでの巡礼中に食べた料理の中で、この宿の夕食が悪い意味で最も印象に残っている。

朝も冷めたスープに固いパンであった。いくら巡礼が質素を重んじるものであり、それなりの覚悟があるにしても、私の心は正直、折れそうだった。少なくとも、日本にいれば暖かいご飯とみそ汁はあるだろう。そう考えるとだんだんと巡礼するのが億劫になってきていた。食事は人間の体だけではなく、心にも大きく影響を与えるということを改めて感じた。期待より不安、そして、早く日本に帰りたいというネガティブな感情が私を支配していた。

案の定、私の心を察しているかのように、空はどんよりと曇り、灰色の雲がル・ピュイの町を覆っている。これが何かの冒険物語なら、出発の朝は見事に晴れ渡り、これからはじまる物語の序章となりそうなものだが、私の場合はそんな都合のよいことにはならなかった。当たり前の話だが、理想と現実は違うものである。

カテドラルの階段を下り、まず、ポストオフィス(La Posta)に向かった。絵はがきを日本に送るためである。このフランスの田舎で切手を貼って、古びたポストに入れるだけで、遠く離れた日本に届くのか正直不安だったからだ。もう一度、巡礼の旅に行くことがあれば、わざわざ郵便局に寄るようなことはせず、さっさと赤いポストにはがきを放り込むだろう。

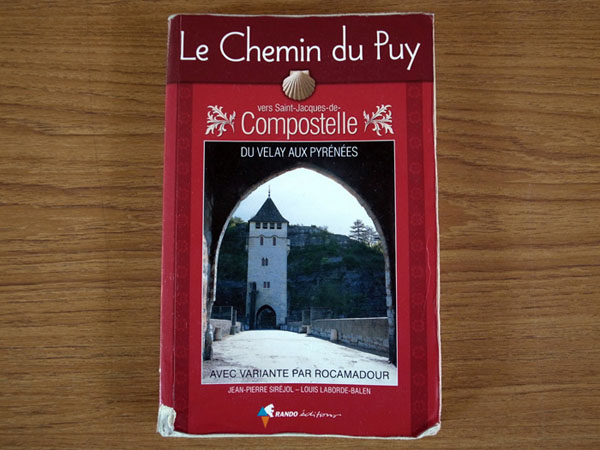

ル・ピュイの土産物屋で買った20ユーロ程のガイドブックを片手に歩いていく。もちろん中身は全てフランス語で書かれている。フランス語は全くわからないので、見るのはもっぱら町の名前とルートが記載された地図だけである。このガイドブックにはそれぞれの場所について、細かな説明がある。フランス語が出来たらと切実に感じたことは言うまでもない。

ル・ピュイの町を抜け、牧場の中を歩き始める。霧の中、牛の鳴き声だけがあたりに響いている。そして、雨まで降り出した。よりによって初日から雨である。仕方なく、バックパックからレインウェア(カッパ)を取り出す。このレインウェアは実にカラフルでスペインのバルセロナを思わせるようなカラーリングである。以前バルセロナに行く際にデザインが気に入って購入したものなのだが、機能のことはあまり考えていなかった。そのため後で後悔することになるのだが、そんなことはまだ知らない。霧と小雨の中、細い道をひたすら歩いていく。

歩き始めて数時間、朝とはうって変わって快晴である。これこそ8月のフランスの日差し。バカンスをしたくなる気持ちがよくわかる。こうなれば、自然とテンションも上がってくる。歩くのがだんだんと楽しくなってきた。

やっと町に到着した。中心に教会があり内に入って昼休憩。その空間はひんやりしていて心地よかった。脇には水道があり、水を補給する。水が飲めることのありがたさを実感する。

近くの看板に目が止まる。そこには”Bains”の文字。何かおかしい。ガイドブックに目を落とす。予定ではRamourouscleという町にいるはずである。ここでようやく道を間違っていることに気付いたのであった。慣れない外国の道、よくわからないガイドブックの地図、霧の中という条件は道に迷うには充分すぎる要素である。早速、巡礼路の洗礼を受けてしまった。それでも、後悔している余裕はなかった。初日からこんなことでは先が思いやられる。歩いていた町の人にガイドブックを見せながら、身振り手振りでここはどこかと尋ね、地図上での現在地を確認する。幸いにも、今日の目的地の方向には歩いていたようだ。次の町を確認し、歩き出す。そして、ここからが本格的な巡礼路の洗礼の始まりだった。

正午を過ぎ、快晴の青空のもと歩みを進める。調子に乗った私に巡礼路は牙を剥いた。ル・ピュイからの道は正式にはGR65というフランスの公式なトレッキングルートである。しかし、道を間違えた私が今歩いているこの道は、歩行者専用の道ではなく車も通る道である。当然のことながら道はアスファルトで舗装されている。巡礼初日の体、慣れないトレッキングブーツ、悪路に備えた固いソール、照りつける真夏のフランスの日差し、アスファルトの道路、この条件で何が起こるかというと、足の裏に肉刺(まめ)が出来るのである。靴の中は燃えるように熱い。靴を脱ぎ、足の裏を確かめると案の定、両足に大きな水ぶくれが出来ていた。10キロのバックパックは肩を締め付け、足には水ぶくれ、道は間違う。まさに、踏んだり蹴ったりであった。

痛む足を引きずり、重たいバックパックにうんざりしながらも今日の目的地である”Saint-Privatd’ Allier”まで歩き切った。途中、小さな村があり、そこで歩くのをやめようかとも思ったが、初日から妥協したら先が思いやられる。それに巡礼を始めたからには多少のプライドもあり、はじめに決めたことを貫きたかったのだ。そんな心境の中、やっと目的の村に着いたときの達成感と安堵感は半端ではなかった。町はずれの高台から町の景色を眺めると、何とも言えない感動があった。ドミトリーのような宿での夕食は、昨日とはうって変わって、新鮮なサラダに牛肉の煮込み料理、そしてチーズと赤ワインであった。これぞフランスの家庭料理。1泊2食付きで25ユーロながら、実に美味しく、バカンスを車でドライブしながら観光しているという一組のフランス人家族と共に豊かなひとときを過ごしたのであった。

翌日の夕方、あまりにもバックパックが重いので、Sauguesの村で荷物を整理した。電源の不安のために日本から持ってきたソーラーバッテリー、必要以上の本、無駄に多いエネループなど2日間歩いた感じで巡礼に不要だと思われるものを村のポストオフィスから日本に送り返した。巡礼には機械の類は基本的に不要である。多少の不便さが人間を自然に近づける。生きるために必要なものは決して多くはない。日本に帰ったら、あまりにも多い無駄なものを処分しようと心に決めたのだった。

ル・ピュイから歩き始めて数日後、私は森の中にいた。空気はひんやりとして心地良い。ゆったりとした静かな時間が流れている。突如、森の中にぽっかりと開けた土地が姿を現した。突然、目の前に広がる雄大な大地。そこに山小屋のような佇まいの建物がポツンとある。建築としての違和感がまったくない。大地と一体となり、まさに自然の一部としてそこに存在している。まるで、ここに大地ができたときにこの建築も時を同じくしてできたかのようだ。建物のまわりをぐるっと周り、内部の部屋を調べてみると、まるで山奥にひっそりと佇む修道院のような平面構成である。この建築はある種の恒久性を感じさせる。

到着時間が遅かったのだろうか、小屋についた時点で部屋は満室であった。受付でなんとか泊まれないだろうかと交渉してみるものの、Full! Go to next! としか答えてくれない。あとは早口のフランス語でまくしたてるだけである。困ったことになった。正直なところ、次の村まで歩く体力と気力はもうない。このままではらちがあかないので、廊下でも構わないからなんとか泊めさせてくれと伝えようとしたとき、このやりとりを聞いていたのか、予約をとっていたドイツ人夫妻がベッドを譲ってくれた。「私たちは次の村まで歩くから大丈夫だ」と一言を残し、次の村をめざして歩いていった。ただただ感謝することしかできなかった。人の優しさに直に触れ、今度、困っている巡礼者がいたら私が助けようと心に誓ったのであった。

ここはLe Souverge (ル・ソバージュ)。フランス語で「野生」と呼ばれる場所である。

夕食の際、フランス、スイス、ドイツ、オランダ、さまざまな国の人々とテーブルを囲んだ。主人がここの料理はすべてこの近くで採れた食材を使い、一皿ずつこだわりをもって料理していることを説明している。オーガニックな料理と大自然がこの宿の自慢なのだと熱く語っていた。日本のスーパーマーケットでも産地直送の野菜を購入することはできるし、レストランでオーガニックの食材を使った料理も食べることはできるが、実感としては全く異なる。大量生産、大量消費の社会の中では何かが変わってしまう。私たちが日本で生活している際に感じる当たり前はここでは当たり前ではない。その土地の新鮮で美味しいものをその土地で食べる。地産地消の持つ本来の意味を、この土地の食事を通して学んだのであった。食後はすぐにベッドに潜り込み熟睡した。

翌朝、窓からの柔らかな光が部屋に入り込み、空間を満たす。外に出ると地平線から朝日が昇る。美しい。空も澄み渡り最高の日になりそうだ。朝食も美味しいパンと自家製のジャム、濃厚なミルクにフレッシュオレンジジュース。食後にはカフェ・オ・レ。朝から至福の時間だ。食事にたっぷりと時間を取るのがフランス流。豊かな時間を過ごした。

最高の気持ちの中、朝の木漏れ日が注ぐ森の道を歩いていく。昨日の夕食で仲良くなったオランダ人のポーと一緒に歩く。オランダのロッテルダムからやってきた男。年は50歳ぐらい。自分の荷物を乗せたトローリーを引きながら巡礼をしている。目指すは同じサンティアゴ。出発地も同じル・ピュイだということがわかり、意気統合したのであった。どうしてトローリーなのかと聞くとテントなどのキャンプ道具があって重いからだと言っていた。そして、私が22歳だと告げると、彼は26の息子と24の娘がいると話した。彼は私のことを3番目の息子のようだと言ってくれた。ポーはこれから私にとってヨーロッパでの父親のような存在となっていく。

2時間ほど歩いた頃、宿にTシャツとソックスを忘れてきたことに気付いた。昨日、洗濯して干したままだったのだ。しかし、すでに10km近く歩いている。あきらめるしかなかった。荷物が軽くなってよかったと変に前向きに捉え、自分を納得させながら歩みを続けた。

途中、丘の上に建つSaint-Roch教会のミサに出席した。今日はちょうど日曜日である。とても小さな教会なので、礼拝堂に全員は入らない。それでもわざわざ、車でこの小さな教会での礼拝を守るためにやってくる人がたくさんいる。そのため階段広場で青空のもとミサが行われた。何だかとても原始的である。これが礼拝の原初であり、本来の意味がここにあるような気がした。キリストの教えを伝える人とそれを聞く人。それらの人々がいれば、建物などなくともそこは教会である。そういった物事の本質を感じた瞬間であった。

それから2時間ほど歩き、今日の目的の村についた。町にある小さなカフェでポーと一緒にランチを食べた。ポーは食後にエスプレッソを飲み、満足した様子でトローリーを引きながら村の外れにあるキャンプ場に向かっていった。

日曜日は意識的に休むようにしようと考えていた。今日は午前中だけ歩き、午後は休んだ。村を散歩したり、教会の椅子に座ってぼーっとしたり、本を読んだり、ゆったりとした時間が流れていった。